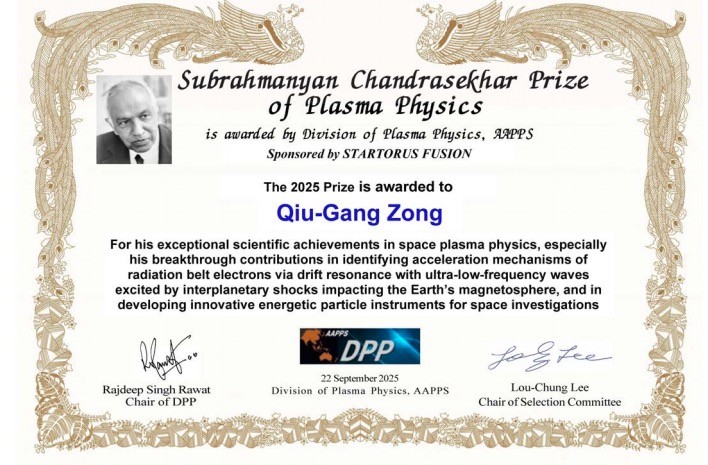

近日,澳门科技大学太空科学研究所所长、月球与行星科学国家重点实验室主任宗秋刚讲座教授荣获亚太物理学会联合会等离子体分会(Association of Asia-Pacific Physical Societies (AAPPS) Plasma Physics Division)颁发的2025年苏布拉马尼扬·钱德拉塞卡奖 (Subrahmanyan Chandrasekhar Prize of Plasma Physics)。该奖项以印度裔美籍物理学家、1983年诺贝尔物理学奖得主钱德拉塞卡命名。宗秋刚讲座教授是中国内地、香港及澳门地区的首位获此殊荣的科学家,彰显了其在国际学术界的卓越地位。

亚太物理学会联合会是由亚太包括澳大利亚、新西兰等20个国家地区的物理学会联合组成,它与美国物理学会(American Physical Society)、欧洲物理学会(European Physical Society)并列为全球最具影响力的三大物理学会。钱德拉塞卡奖是等离子体物理学领域的顶尖荣誉,每年全球仅颁发给一位得奖者,极负国际学术声望。

获奖奖状

日本文部科学省(MEXT)及亚太物理学会联合会等离子体物理部同步发布的新闻稿中介绍:此次宗秋刚讲座教授获奖,主要表彰他在空间等离子体物理学领域的开创性成就,特别是以下两项核心贡献:

1.突破性理论发现:揭示「杀手电子」的加速奥秘

宗讲座教授解决了困扰学界数十年的地球辐射带高能「杀手电子」加速机制难题。他首次发现并阐明,当行星际激波撞击地球磁层时,会激发特定模式的超低频(ULF)波(极向模)。这些波的电场振荡方向与电子绕地球的漂移方向一致。当高能电子的漂移周期与ULF波的周期相匹配时,会发生漂移共振,将电子持续加速至足以威胁航天器和宇航员的超高能量状态,称为「杀手电子」。这一机制如同一位宇宙音乐家拨动了地球磁场的「琴弦」(磁力线共振),其产生的波动与电子的运动完美同步,从而高效地将太阳风能量注入电子。该里程碑式成果被欧洲航天局(ESA)誉为「理解空间危害的关键」,并入选《发现》杂志「2007年全球百大科学突破」。

2.创新仪器研制:推动中国空间天气预报跨越式发展

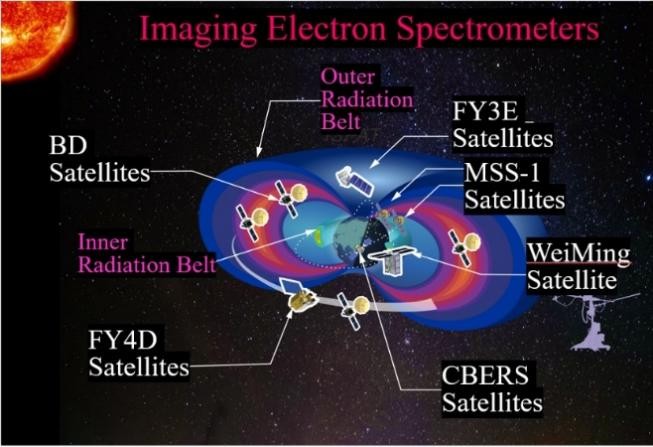

宗讲座教授是空间探测仪器研制的领军人物。他主导开发了北京大学成像电子能谱仪(IES),该仪器已成功部署于十二颗中国卫星上,实现对「杀手电子」等关键空间天气要素的直接监测。基于IES数据建立的先进模型,已被中国国家空间天气中心(CNSWC)采纳为标准业务预报模型,使中国的空间天气预报能力实现了从无到有、并迅速跃升至国际先进水平。此外,宗讲座教授还领导团队研发新型高能中性原子成像仪(ENA Imager),旨在对地球及其他行星的空间暴以及日球层边界进行高灵敏度成像探测,对行星际空间环境监测具有重要价值。

宗讲座教授因其卓越成就已荣膺多项国际顶级荣誉,包括欧洲地学联合会汉内斯·阿尔文奖章(EGU Hannes Alfvén Medal, 2020)、国际空间研究委员会维克拉姆·萨拉巴伊奖章(COSPAR Vikram Sarabhai Medal, 2018)以及美国地球物理联合会会士(AGU Fellow, 2023)。此次获钱德拉塞卡奖,标志着国际物理学界对其在空间等离子体物理基础理论与应用技术两方面所做奠基性贡献的又一次高度肯定。

图1:宗秋刚讲座教授揭示了地球辐射带中危害航天器与宇航员的「杀手电子」如何通过超低频(ULF)波加速的机制。当行星际激波如鼓槌般突然撞击磁层顶时,整个系统会以其固有频率产生震荡。这些振动可能与地磁磁力线的振荡形成共振,激发强烈的场线共振(FLR)现象——彷彿一位天体音乐家正在拨动地球的「磁吉他」琴弦。当高能电子的漂移周期与场线共振周期匹配时,就会发生波粒漂移共振,从而实现从太阳风到磁层粒子的持续能量传递。

图2:宗秋刚讲座教授主导研制的成像电子能谱仪(IES)已部署于十二颗中国卫星。该设备持续监测「杀手电子」,显著提升了我国空间天气预报能力。

相关阅读

赞助商广告